時光交疊,書寫是一種昭告——讀鍾文音《凡人女神》

二十年,究竟是太長還是太短?

二十年足以讓一個牙牙學語的孩子長成亭亭玉立的少女,把一棵橡膠樹苗拉拔成膠汁豐腴的粗幹老樹,也可以將一具勞碌奔忙的色身消磨成乾癟皺褶的皮囊。二十年如此漫長,長得時光抖落下來的星辰碎屑都不值一顧,直到我們回溯初始,回到生命某座島嶼誕生成型的濫觴,才詫異二十載如此匆匆一晃。

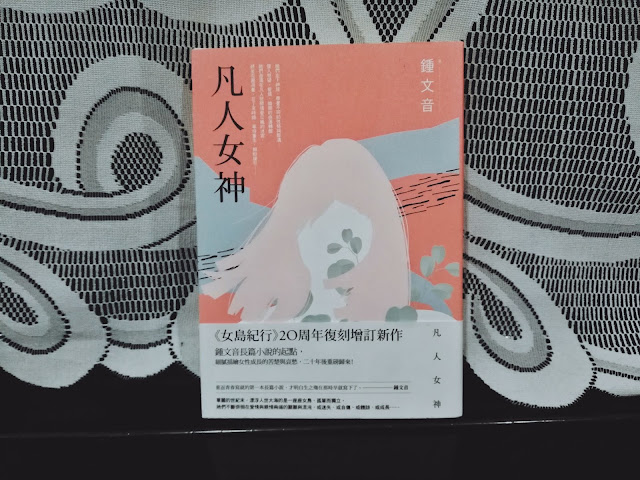

鍾文音二十年前寫就的第一本長篇小說《女島紀行》今年適逢二十週年出版紀念,特別發行了復刻增訂版《凡人女神》,當年初上中學的我未能趕上這部文學列車,今時才以後人之姿追捧作家的前朝往事,一讀竟覺歷歷在目,中年母親和青春女兒的愛恨親情,北上城市的異鄉人流離光景對比南方眷村的原鄉人記憶漫漶,原來都在作家後來書寫家族記敘的筆耕中一再翻土,對於長年跟隨她書作的讀者來說,應不覺陌生。

小說中的少女阿滿是作家青澀時光的借載,惶惶然對未來不知去向,蝸居在城市一隅盼等際遇更好的安頓,在一趟春節返鄉的旅程中頻頻和往昔交錯叩問,藉此倒映出青春的莽撞和對母親的唯恐唯諾。

個性彪悍的母親同樣是現實作家之母取材的雛形,一輩子為生計勞碌,和生活交手,母親如劍的言語常常飛越作物歉收的田埂,飛過酒瓶空空的父親頭頂,飛進阿滿沉默卻多愁多感的心中,在那裡扎下一口口根深蒂固的傷跡,阿滿對母親的強勢既懼怕又依賴,母親對阿滿的溫靜既氣憤又憐惜,兩人既遠且近、若即若離的親子關係儼如許多亞洲家庭的樣板。

說不出口的關愛與疼惜,用很不俐落的方式化身成責備與叨絮,想來就是華人最拿手也最不拿手的親暱表態。

阿滿的游離與對家的愛恨矛盾亦是我熟稔的生命景況,為理想出走他方,滯留不去的南邊故土如鬼魅般不斷侵襲入夢,佳節回家面對父親質疑理想空談與現實經濟的拷問,曾經的言語利刃讓意圖拉近親子關係的遊子近鄉情怯。

讀過小說,我不得不疊照出鍾文音的上一本作品《捨不得不見妳》。因母親中風長期臥病在床,從剛毅的挺直腰桿之姿崩落成橫躺床榻之態,鍾文音寫了這本給母親的散文集,書中她對家族對南部生活的描述——父親的寡言孤荒,母親的疾言厲色,女兒的柔情體察,生活的種種艱苦——都和二十年前的小說故事接種,至此我才恍然,滋養作家的南方土地就是一座寫作靈感最豐沛的溫床,而母親不管是霸氣如神祇還是躺臥如人子,永遠是作家抵達女性書寫巔峰的最重要源頭。

經過二十年的前後對照,或許我們才詫然於時光交疊的魔魅,瞭然於書寫彷如一種生命昭告,一如鍾文音自己所言:「重返青春寫就的第一本長篇小說,才明白生之殤在那時早就寫下了。」

——寫於9月底

追伸:

1)《捨不得不見妳》讀後

2)本文亦刊載於今日《星洲日報》副刊<讀家>版:

.jpg)

%20(1).jpg)

Comments

Post a Comment